半年以上にわたり寝る間も惜しんで取り組んだ求人応募、ネットワーキング、勉強の末、晴れて今年 1 月にエンジニアとしてのフルタイムの仕事のオファーを受けました。それは決して簡単な道ではなく、正直に言えば、かなり荒れた獣道のようでした。

私のように仕事を探している人や私と同じようにテック業界に転身しようとしている人がたくさんいると思います。

就活中に何度も挫折しそうになりましたが、先にテックに移行した方々の話を聞くことはとても参考になりました。だからこそ、私がやって良かったなと思うことをいくつか共有して、少しでも同じ道を歩んでいる方々のサポートになればと思っています。

これまでの経歴

まずはこれまでの私がしていたことや、どのようにしてエンジニアとして働くようになったのかについて少し話したいと思います。私はコンピュータサイエンスのバックグラウンドを全く持っていません。もともとは生粋の文系で、大学では人類学と社会学を専攻して、興味深い分野で自分にとってとても合った分野だったのですが、就職の見通しはあまり良くありませんでした。

大学を卒業した後、社長秘書や倉庫 / 輸入のコーディネーターとして一般に言う事務の仕事をしていました。私は日本育ちですが、高校で短期留学、大学でイギリスに行っていたりしたことから、シカゴの日系企業で働いていた時に仕事の一環として翻訳作業をするようになりました。

2013 年に長女が生まれた後、当時働いていた会社では産前産後を含め、産休はなんと 6 週間しかありませんでした。当時のイリノイ州では標準的なことでした。10 年以上も前のことなので、今は少しは改善されているのかもしれませんが、産休が 6 週間しかないことにただただ驚いたのを今でも鮮明に覚えています。

そのため、お給料も格別良かったわけではなかったこと、夫とも子供は二人は欲しいねと話していたことも考えて、フルタイムのポジションを辞めて子育てに集中し、フレキシブルに働けるフリーランスの翻訳者として働くことに決めました。

なので学歴を含む経歴は、全くプログラミングとは程遠く、パソコン関係のスキルといえばマイクロソフトのオフィス程度で当時の私はエクセルが最先端のパソコンのスキルでした。

今も当時も、環境問題に興味があるので、「持続可能な開発」と言う分野を勉強して、ロンドン大学の準修士号を取得しました。言ってしまえば、出産育児の為修士号を取得するための単位がわずかに不足してしまったと言うことです。そのプログラムを通して環境科学やその他のサイエンス関連の授業を受けましたが、そこでもプログラミングに触れる機会はなく、私はコンピュータや理系向きではないとすら考えていました。

子育てとフリーランス: 見えないキャリアの空白

2 人の娘を育てながらフリーランスで翻訳をして平穏な日々を過ごしていましたが、子供達の小学校入学後は、自分の時間も増えてきてもっと仕事をしてみたいと感じました。『会社で働きたいな。』と漠然と思うようにもなりました。産後何をしたいかを考えたとき、今あるスキルをそのまま使えたからという理由で翻訳はやっていたけれど、翻訳者としてフルタイムで働く気にはどうもなれませんでした。

私は環境問題について興味を持っていたので、環境問題関連の仕事をしたいと思いました。数ヶ月間仕事を探しましたが、アメリカの一次面接でよくある電話面接をどうしても突破することができませんでした。その 15 分から長くても 30 分位の短い通話の間に、私はよく 10 年以上前のオフィスで働いていた時の経験について聞かれました。

特に最初の面接は辛いものでした。私が今何をしていて、今何ができるかに興味を持ってもらえると思っていたので、まさか 10 年前のはるか昔の経験について尋ねられるとは思っていませんでした。そんな面接をする度、自分が過去 10 年間してきたことがあまり重要ではないと言われたように感じ、かなり落ち込むこともありました。

育児やフリーランスは非常に大変な仕事だと思います。時間、仕事、ストレス、顧客、請求書などをすべて自分で管理しなければなりません。それでも社会や企業は、専業主婦やフリーランサーが私たちの社会に対して行う仕事を見落としてしまいがちですね。Career break と言われていることすら、問題視されるべきかもしれません。決して break とは感じられませんでしたので!

しかも 10 年以上も前の経験を使って behavioral question (行動面接の質問) に細かく答えることなんて、AI でない限り無理ですよね。

転機: 私がコーディングに興味を持ったきっかけ

そんなこんなで、就活をしながら環境関連のテック企業が必要とするスキルを持っていないことにも気付いてしまいました。まず、そういった企業はインハウスの翻訳者を大抵募集していない上に、一般事務的な経験もそこまで年数があるわけでもないと言うとても残念な事態。

多くの環境テック系企業がソフトウェアエンジニアを求めているのに気づき始めた頃、夫がたまたま私にコーディングを勉強してみたら?と言ってきました。それに加えて、第二のシリコンバレーと言われるだけあって、私の住むシアトルはエンジニアが本当に多いんです。出会う二人に一人はエンジニアです。そんな影響もあり、就活も長期戦になりそうだったので、損することはないだろうと軽い気持ちで勉強を始めました。

初めの一歩: 技術翻訳者としての初めての経験

夫がスタートアップを持っているので、その会社のソフトウェア開発を担当している女性にすぐ連絡を取りました。と言うのも、何から始めたらいいか全くわからなかったからです。彼女はそのスタートアップの創立者三名のうち一人のお姉さんであり、私たち夫婦の友人でもあります。彼女に私がどこから始めるべきかを聞いたら、実際に仕事をしてみることが一番勉強になると教えてくれました。そして彼女の指導のもと、スタートアップでお手伝いをさせてもらえることになりました。

翻訳のバックグラウンドと新しいテックへの興味から、私はモバイルアプリの技術的なローカライゼーション (他言語でも使用可能にすること) を始めました。大学で CS を勉強したわけではなかったけど、それが私の最初のソフトウェアエンジニアのポジションとなりました。でもそれはファミリービジネスで、走り始めたばかりのスタートアップなので、給料はもちろんもらえませんでした。とはいえ、コーディングだけでなく、git (コードのバージョン管理) についても学べて、ソフトウェア開発の流れを学ぶ絶好のチャンスでした。

何でもいいんです。ご家族や友人のビジネスで、ウェブサイトの更新や全面的なリニューアルが必要か確認してみてください。どんなことでも、手をかけて何かを作り、それを通じて学び、成果を示すことができれば、それが経験になります。

お手伝いをしながら、もっと学びたいと感じたので、2022 年の感謝祭セールで Codecademy に半額割引で登録して、そこで思いつくすべてのレッスンを制覇しました。(その当時残念ながら freeCodeCamp で無料で勉強できると知らず、Codecademy で登録してしまいました。freeCodeCamp.org は無料なので、プログラミング興味のある方にとってもオススメです!)

彼女と一緒に働かせてもらいながら、独学でプログラミングの勉強もして、充実していました。彼女は今でもすばらしいメンター (サポートやアドバイスをしてくれる先輩) です。その時点で、私はこれを自分のキャリアにし、もっと学びたいと感じました。

私は興味を持つと、いつも深く突き進むタイプなので、プログラミングの前は韓国ドラマにハマり、その前は株式市場の勉強も独自でしたりしていました。普段は大体 3、4 ヶ月間で興味が失せてしまうんですが、プログラミングは自分でも驚く程飽きませんでした。良くも悪くもプログラミングには無限に問題があって、常に学習していないといけないので、勉強好き、新しいことへの挑戦好きな私にとっていい分野を見つけたのではないかと思っています。

こういった経緯で修行をさせてもらっている中、ある日夫が前住んでいた家のお隣さんの家に遊びに行き、たまたまそこの奥さんが Flatiron というスクールでプログラミングのブートキャンプ式プログラムを卒業して、それがすごく良かったという話を聞いてきました。彼女も私と同じようなキャリアチェンジャーで、その後エンジニアとして働いています。夫がその話を家に持ち帰ったなんと翌日にはすぐに同じプログラムに申し込みをしました。

大きな決断: 血と汗と涙のブートキャンプの日々

結果的に、プログラミングのブートキャンプはとても良かったです!その名前の通りブートキャンプなので非常に厳しいものでしたが、一人で学んでいるときに週に 60 時間も費やすことはありませんし、学習のスピードをかなり早めてくれました。

始めた時点では、クラスに 30 人以上の学生がいましたが、1 週間後には 25 人、次の週には 20 人と、みるみるうちに脱落者が続出しました。卒業時にはクラスメートは 12 人だけになってしまいました。すごくハードなスケジュールで精神的にも追い詰められるような時もあったし、トラウマになるんじゃないかと思うようなこともあったり。でもそんな経験を一緒に乗り越えた仲間たちなので、そこで出会ったクラスメートたちには特別な想いがあります。

ブートキャンプといっても、その編成には色々あって、私のブートキャンプは 15 週間のプログラムで、各フェーズが 3 週間の 5 フェーズに分かれていました。各フェーズでコーディングチャレンジと言われるテストとグループプロジェクトがあり、プログラム最後のフェーズにはソロプロジェクトがありました。

ブートキャンプ後のサポート: キャリアコーチと就活戦略

Flatiron では、卒業後 180 日間のキャリアサービスを受けることができます。学費は高いと思いましたが、私は面接にこぎつけることや、面接に進めても面接自体で挫折していたので、それが魅力で Flatiron を選びました。

ワークショップなどを含むキャリアサービスは、プログラム中に始まりました。卒業後は、専属キャリアコーチが割り当てられ、最初の月は週 1、その後は隔週で面談しました。私の LinkedIn プロフィールをチェックしてくれたり、履歴書を添削してもらったり、面接前には模擬面接で特訓など、仕事探し全てにおけるサポートをしてくれました。

また、Flatiron には「Global Community」というサブグループもあったので、私はプログラム中やプログラム終了後も積極的にそのグループのオンラインミーティングにも参加していました。

人数が少なかったので、同じ外国人の方や、多文化の環境で育った方々と一緒にキャリアに関することを教えてもらったり、先輩の話を聞いたり、不安を分かち合ったりできる場でもあり、かなり勉強になりました。

2023 年 1 月に私がプログラムを開始したときには、Flatiron のキャリアサービスの人に『平均で卒業後就活は 3〜6 か月かかる』と言われていましたが、その時期大手テック企業で大量のリストラが続いていたので、卒業時には平均で 6 か月はかかると言われるようになっていました。

私が就職するまでには実際に 7 か月かかりました。その間多くのネットワーキングイベントに参加しましたが、私の就職にとって、キャリアコーチとの時間は本当に必要不可欠だったと思っています。質問ができる人やアドバイスをくれる人がいるということはスキルの面でも、精神的なサポートとしても、本当に助けになりました。

転機と躍進: 初めてのフルタイムの仕事を得るまで

卒業後すぐに、就職活動を開始しました。ボランティア活動やオープンソースプロジェクトへの貢献、ネットワーキングイベントへの参加を通じて学び続け、AWS CP 試験にも合格しました。忙しい日々を送りながら、LinkedIn でも積極的に活動し、プログラミングやサステナビリティに関連するマイルストーンを投稿していました。

Flatiron のキャリアワークショップで、求人の 80 % は公募されず、多くの人が人脈や過去のコラボレーションを通じて仕事を見つけると学びました。当初は半信半疑でしたが、まさにその方法で私は初めての仕事を得ました。

夫のスタートアップで一緒に働いていたメンターが、LinkedIn で私のシェアした React で作成したフルスタックのウェブアプリを見てくれました。彼女の会社が携わっているプロジェクトで React 開発者を必要としていた時、彼女は私に直接連絡をくれ、仕事のオファーをくれたのです。

この経験を通じて、私にとって大きな成長につながるポイントがいくつかあったので、私が役立ったことをいくつか共有したいと思います。

ネットワーキング: ぎこちなさを克服し、関係を築く

ネットワーキングって必要なの?と思う方も多くいるかもしれませんが、私の就活ではネットワーキングはキャリアコーチとの時間と同じ位重要なものでした。そのようなイベントに出たからといって、速攻で仕事を貰えるということはありませんが、面接の練習をする場として、本当に役立ちます。

ブートキャンプのプログラム在籍中は、meetup.com や LinkedIn などのウェブサイトで見つけた地元のイベントに色々参加しようと努力はしていたものの、勉強が大変でなかなか時間が取れませんでした。コーディングの課題提出の前日にイベントがあったり、プロジェクトで切羽詰まっている状態だったり、なかなか参加できませんでした。しかし、卒業後はすぐに仕事を探し始めたかったので、プログラム中に卒業後のイベントをどんどん予約していました。

今回就活をするまで、私は今まで同業界の人たちと繋がる場に積極的に行くというようなネットワーキングをした経験は全くありませんでした。Flatiron 在籍中に、それはとても重要だとコーチに何度も言われていたので、重要性は把握してたのですが、自分の中で勝手に『採用イベント』なんだと誤解してしまっていました。

正直、初めて行ったネットワーキングイベントはもう気まずかったとしか言いようがありません。誰も知らない人が 100 人ほど集まっている結構大きめのイベントで、仕事を見つけると言う目的の婚活パーティーのスピードデーティングのような感じで、できるだけ多くの人と会話しなければならないと勝手にプレッシャーを感じていました。そんな状況が居心地いいはずはないですよね。

ほとんどの団体やグループは月に 1 回など、定期的にミートアップやイベントを開催しているので、私は大体 10 グループのミートアップに毎月参加するようにしていました。環境系テック業界に興味があったので、環境テックのイベントや開発者向けのイベントなどに参加していました。

ネットワーキングから学んだこと: 会話をチャンスに変える方法

ネットワーキングのイベントは決して「採用イベント」ではありません。30 人以上の人に会って、30 人以上の新しい LinkedIn のつながりを作る必要は全くありません。少数でも意味のある会話をして、覚えていられる人達との良いつながりを作ることに焦点を合わせると、より意味のあるものになるんじゃないかと思います。

そういう場で自然と次々に色々な人と話して行くと言うのが得意な方もいると思うので、人によって得意不得意を見極め、自分に合うスタイルで参加して行くことがオススメです。

同じ団体やグループが主催するイベントに毎回参加していると、だんだん顔なじみが増えてきて、行くたびに楽しさが増していきます。こういったイベントは直接仕事につながるわけではないかもしれませんが、私にとっては面接の練習にもなり、就活の大変さがわかる仲間に出会える場でもありました。

初対面の人に「お仕事は何をしているのですか?」と聞かれたり、会の初めに「簡単な自己紹介をお願いします。」と言われる事がよくありました。これって面接官が聞く質問ですよね。それで、面接官の方もただ面接を受ける人のことを知りたいだけなんだ!と思ったらそれまで尋問のように考えていた面接も、かなり気が楽になったのを覚えています。

また、同じ興味を持つ人と話すことで、自分が知らなかったリソースを教えてもらうことも多々ありました。

例えば、私はシアトルの Amazon AWS スキルセンターが、世界中どこからでもアクセスできる AWS のクラス (対面&オンライン) を無料で提供していることを知りました。また、他のエンジニアの方に、環境テック関連の中小企業は人をトレーニングする資金や人材が不足しがちなため、経験豊富な人を雇うことが多いということも教えてもらいました。さらに、大手テック企業がブートキャンプ卒業生など、CS (Computer Science) の学位を持たない人向けにやっているプログラム (Microsoft Leap Program など) の存在も教えてもらいました。

かといって、ネットワーキングのために必ずしも知らない人ばかりのミートアップに参加する必要はないと思います。子供を学校に迎えに行ったときに他の保護者の方と話したり、友達や近所の人と「最近どう?」といった日常の会話の中で『今プログラミング勉強してるよ。』とか、『仕事探してるよ。』と伝えるのも一つだと思います。プログラミングを学んでいることや仕事を探していることを周囲に伝えてみてください。

人は助けられるなら助けたいと思うものです。それがブログを書いたり、オープンソースプロジェクトに貢献したり、リソースを共有したりする一番の理由だと思います。すぐには結果が出ないかもしれませんが、いい機会があれば、そういった人が教えてくれるでしょう。

実際、私もオファーを受けた後に、友人から彼女の部署でバックエンドエンジニアのポジションの募集があると声をかけてもらった経験があります。それは私が、ブートキャンプを卒業して仕事を探していること、バックエンドがすごく気に入っていることを世間話のように話していたからこそあったチャンスだと思います。

残念ながらその時はもうすでに仕事のオファーを受けていたので断ることになってしまったのですが、ネットワーキングによって、まだ公募していないポジションに出会える事だってあるのです!

求人応募の攻略と企業へのアプローチ法

昨年 2023 年の米国ジョブマーケットではインタビューを得ることはかなり大変でした。特に、私のように 1 つの分野で 10 年以上の経験があるにもかかわらず、完全に新しい分野に挑戦しようとしている人にとってはなおさらです。

実際に、翻訳関係の仕事は申し込むとすぐ面接に繋げられ、一つは一次面接をしたものの、こちらからどうしてもやる気がでずお断りしてしまったほどでした。

テック業界では、エントリーレベルの職種でさえも 2 年、時には 4 年以上の経験を求められることがよくあります。謎すぎます。その上たとえその条件を満たしていても、5 次面接までさせられたり。テック業界はかなり疑心暗鬼のようです😂

私にとって仕事に応募する際の鍵となった戦略は、応募後に必ず採用担当の方やその会社の誰かにメッセージを送ることでした。企業は、本当にその会社や仕事に関心を持っている人を採用したいと考えています。自分の興味やなぜ適任であるか、スキルがどのように役立つかを伝える人間味のあるメッセージを送ることで、彼らの目に留まる可能性が高くなります。

もしその会社に知り合いがいるなら、通常の方法で応募するのではなく、まずその人に連絡を取り、推薦してもらえるかどうかを確認してみることも大切です。私が 7 ヶ月間に得た面接の約 90 % は、そういったメッセージからこぎつけたものでした。

また、メッセージを送ることで、その会社の文化を垣間見ることもできます。ある会社はまるで自動返信のように、「そういったご用件でしたら、ウェブサイトで直接ご応募ください。」とだけ返ってきたり、無視される事が大半でしたが、その中でもとても親切な対応をしてくれる会社の方々もあり、一層こんな優しい人ばかりの会社で働きたい!と思ったのを覚えています。

厳しい就活環境では選り好みするのは難しいですが、私は働きやすい文化を持つ会社で働きたいと思っています。連絡を取ることで、面接にもつながる可能性が高くなる上、その会社がどんな雰囲気か少し感じ取ることができました。

面接突破法: 会話を仕事のオファーに繋げる方法

五万とある応募の中から選んでもらって面接を取り付けるまでが一番難しいと思いますが、普段ネットワーキングイベントに参加している人なら、事前準備をしていれば面接自体は大抵うまくいくと思います。

例えば、私は Amazon だけでも恥ずかしながら 100 以上のポジションに応募し、その中で 25 件ほどは推薦で応募しましたが、実際に面接をしてもらえたのはたった 1 つのポジションだけでした。そう、たった 1 つだけなのです。他は全部書類面接で経験が足りず落とされてしまいました。

結局カリフォルニアへの引越しが出来ず内定をお断りすることになってしまったのですが、その 1 つのポジションで、合計 5 時間以上の面接の後オファーをもらえたので、通い詰めたネットワーキングイベントのおかげで、面接獲得後の成功率は 100 % でした😎

私が色々なポジションの面接を受けて感じたのは、面接官の方はあなたが何をできるかということよりも、『どのように考えるか』と言う事をもっと重視しているということです。その職種、会社、ポジションにもよると思いますが、私の経験では質問は常にあなたの思考プロセスや、過去にどのような状況でどのように対応したかについてでした。

何ヶ月もネットワーキングイベントに参加したことで、面接官との会話が自然にできるようになり、リラックスして臨めました。Flatiron に入る前の面接を振り返ると、あれは会話というよりも完全に取り調べにあっているようでした。

面接は、面接官の人達が一緒に働きたい人を見つけるためのものなので、会話をするように心がけると自然にやり取りができました。もし月曜日の面接なら、「週末はどうでしたか?」と尋ねるようにしていました。「元気ですか?」と聞かれたら、「元気です、ありがとうございます。あなたはどうですか?」とよくある英語の受け答えではなく、週末に何をしたのか、ペットや子供について、体調を崩していたことなど、何か個人的なことを話しました。

日本の面接だったら無駄話が多いと印象付いてしまうかもしれませんが、アメリカではこういった人間らしい会話をすることで、他の面接を受ける人と差別化を図ると、相手に強い印象を残せ覚えてもらえます。こちらが長い返答をすると、自然と相手も長い返答をしてくれ、お互いをもっと知る機会となります。

トップから学ぶ: メンターシップが技術の成長を加速

冒頭で 1 人のメンターについて触れましたが、実際には数人のメンターがいました。メンターは本当に素晴らしい存在で、これはテックカルチャーの一部なのか、それとも西海岸の文化なのかはわかりませんが、サポートしてくれる人が本当にたくさんいます。

1 人目のメンターは、前にもお話しした通り、私をこの道に導いてくれた人で、彼女はソフトウェア会社を経営しており、現在私は彼女の会社で働いています。

もう 1 人のメンターは、昨年 PNW Climate Week でボランティアをした際知り合った方です。イベントが終わった後も、就職が決まるまで 2 週間に一度オンラインで面談していました。彼女は私の就職活動の進捗を気にかけてれて、その二週間で私が就活でしたことを確認し、アドバイスをくれました。

私はとても働きたいと思っていた会社から面接の一環で課題をもらったのですが、残念ながらその課題提出後不採用となってしまいました。今となっては恥ずかしい話なのですが、自分では結構課題の出来に自信があったので、なぜ不採用になったのかわからず、かなり落ち込んでいました。彼女にその課題を見せると、シニアエンジニアとして色々助言をくれて、それまでわからなかった不採用の理由が彼女と話すことで明確になりました。彼女との会話は本当に勉強になりました。そういう機会を隔週で設けてもらえたことで、面接官と話す特訓にもなっていたと今では思っています。ボランティアでここまでしてもらえて、本当に感謝しかありません。

3 人目のメンターは、なんと LinkedIn を通じて知り合った人でした。私は LinkedIn で積極的に活動しており、しょっちゅう投稿していたので、彼はたまたま私を見つけて「メンターをするのが好きだから」と言って向こうから申し出てくれて、次になんのプログラミング言語を勉強したらいいか、このサイトでプロフィールを作った方がいいよなど、あらゆる指導や相談に乗ってくれました。プロフィールを作ると今度はその内容を添削してくれたりもしました。

テック業界にはサポートしてくれる人がたくさんいるので、遠慮せずに周りの人に聞いたり、そういったオファーがあればぜひ遠慮しないで受けてみてください。世の中には本当に素晴らしい人たちがいて、かなり助けてもらったので、私もいつかどこかの誰かに同じことをすることで恩返しできるといいなと思っています️。

オープンソースの可能性: 経験と信頼性の構築

オープンソースとは、誰でも自由にアクセスできるソフトウェアのことを指します。コードが公開されていて誰でも閲覧、修正、機能追加などができます。多くの人が共同で開発に参加することで、ソフトウェアの品質向上や新しいアイデアの実現が促進されます。

GitHub などのプラットフォームを通じて、世界中のエンジニアがオープンソースプロジェクトに貢献しています。実際のコード関連のオープンソースだけでなく、freeCodeCamp.org では、テック関連の学習内容を翻訳するオープンソースプロジェクトもあります。

そのようなオープンソースプロジェクトをまだ始めていなくて、テック業界の経験があまりないのであれば、オープンソースプロジェクトへの貢献をできるだけ早く始めることをお勧めします。ブートキャンプ中のキャリアワークショップで、オープンソースは業界経験がない人にとって特に価値があると言うことを学びました。卒業する頃には、すでに 2 ヶ月以上の実務経験を積んでいることだって可能になります。大学生なら数年の経験だってあり得ます。

私は昨年の 3 月、Flatiron 在学中にオープンソースプロジェクトへの貢献を始め、その最初のプロジェクトの 1 つがこの freeCodeCamp.org でした。

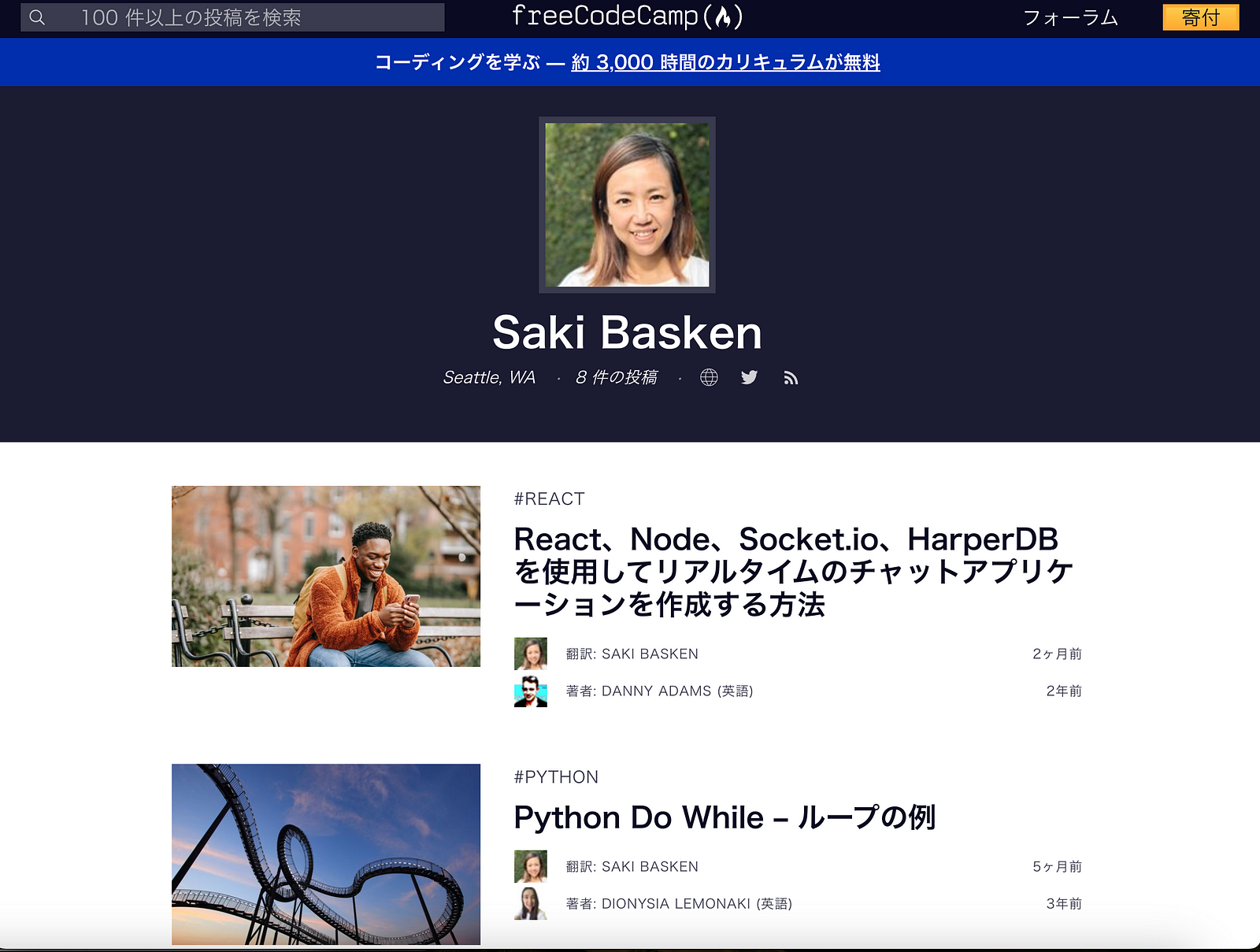

freeCodeCamp.org のプロジェクトの素晴らしいところは、私が記事に取り組み始めるとすぐに、以下のようなプロフィールページを作成してくれたことです。それを履歴書やポートフォリオにすぐに活用することができました。

Meta の React プロジェクトへの貢献は、私の GitHub のアクティビティーのステータスを緑に保つのにも役立ちました。Git の使い方もわからないところを経験豊富なモデレーターのエンジニアの方に教えもらったり、とても勉強になりました。

ブートキャンプを卒業した後、環境テック系のイベントで The Climate Tech Handbook というオープンソースプロジェクトの創設者に出会い、React のディベロッパーを探していると聞き、すぐに参加させてもらいました。張り切ってまるでパートタイムの仕事のように取り組んでいました。そのプロジェクトを通して、ウェブデザイナーや Figma デザイン、さまざまなチームと協力して働くようになり、プログラミングのコードだけでなく、Software Development という分野の開発サイクルを勉強することもできました。

これらの経験はポートフォリオや履歴書に追加できるだけでなく、面接でも大いに活用することができました。面接で聞かれたほとんどの質問には、これらの経験を基に答えることができました。

テック業界での経験がまだ浅かったにもかかわらず、非常に関連性の高い話題を話す事ができたのです。そしてもちろん、これらの経験を履歴書に追加することで、同じキャリアレベルの他の人と比べて差別化することもできます。

freeCodeCamp、The Climate Tech Handbook、React Project をはじめ、他のオープンソースコミュニティのおかげで、ポートフォリオを豊かにする事ができました。自分一人では到底達成できなかったことだと思います。心から感謝です。

テックジャーニーを振り返って: 型破りな道を楽しむ

キーポイント

- 積極的に行動することは、履歴書とポートフォリオの内容の改善に大いに役立ちました。ボランティアやオープンソースプロジェクトへの貢献は、同じ経験レベルの候補者の中で差別化を図る素晴らしい方法で、面接時に使える貴重な題材にもなります。

- できるだけ多くの人と出会い、新しいリソースを発見し、アドバイスをもらったり、面接スキルを向上させましょう。これらを続けることで、新しい業界で特に感じがちな、「インポスター症候群」を和らげる助けにもなります。

- 学び続けることは大事ですが、無理のないペースで行うことが重要です。私のメンターの 1 人が言っていたように、学びにも「季節」があります。この記事を読んでいるのであれば、あなたも私のように常に学び続けていないと罪悪感を感じるタイプの人かもしれません。ですが、学んだことを消化するには時間がかかること、休息は学習の過程の一部として必要不可欠だということを忘れないようにしましょう。

- 他の分野から技術業界に転職することは、意外かもしれませんが実は大きな強みになると思っています。あなたの独自の背景のおかげで、他の人が持っていない視点から物事を見ることができますし、私が技術と翻訳スキルを活かして専門分野に踏み出したように、あなたしかできない分野があるはずです。

メンターの紹介で入ったソフトウェア開発の会社で働き始めて、早くももう 9 ヶ月が経ちました。本当にあっという間で、毎日多くのことを学びながら、仕事を楽しむことができています。ひょんなことから始めたプログラミングでしたが、数年前にこの新しいテックという分野に挑戦して本当に良かったと思っています。

仕事がすぐに見つからなかったことは精神的にも辛く、時には心が折れそうになることもありましたが (アメリカで就活経験がある人は共感してくれる方も多いかもしれません)、そのおかげで今の自分があると思うと、結果的にはそれで良かったんだと思います。これからの自分の成長が楽しみです。